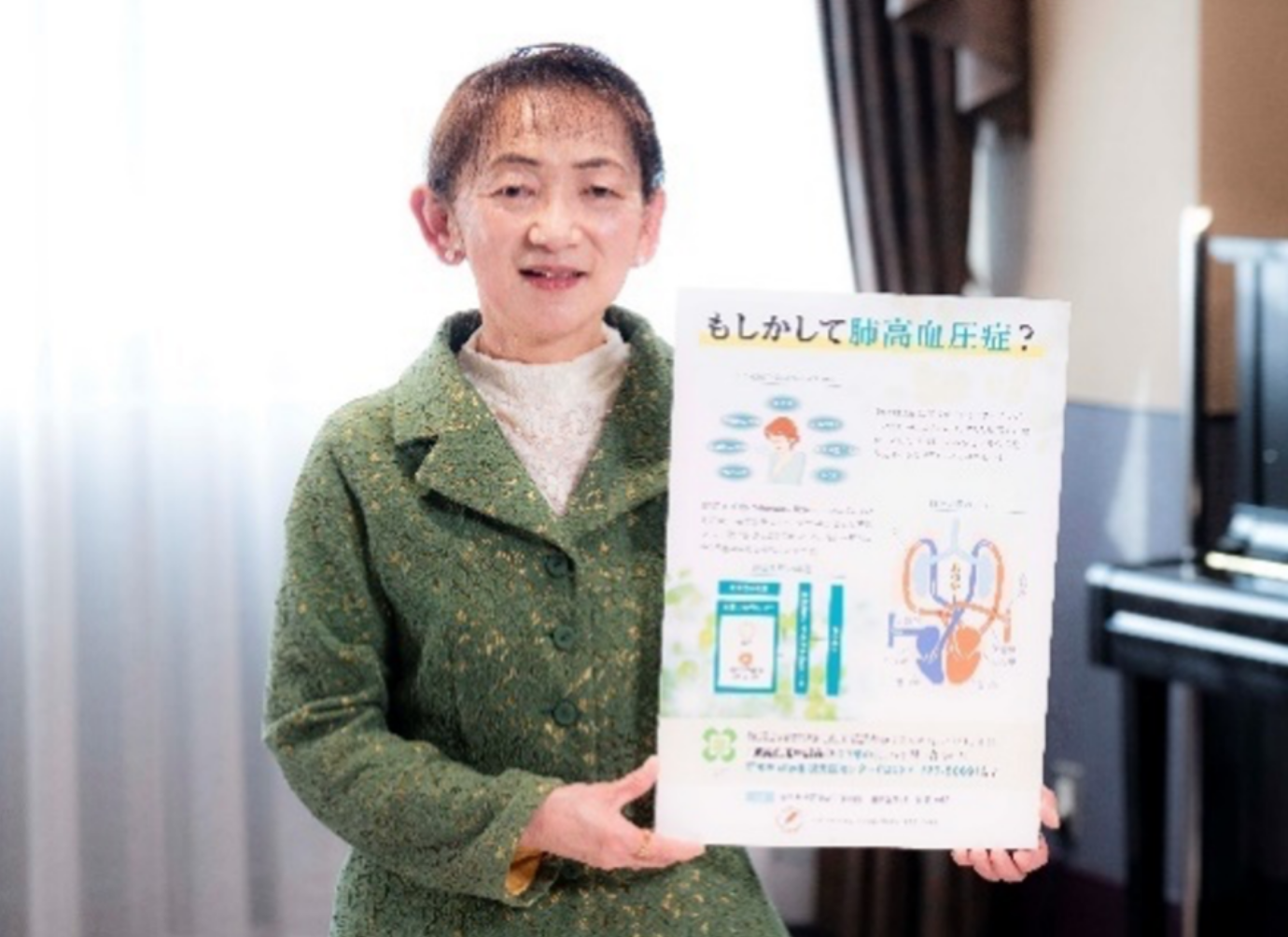

PH患者さんの声

【後編】肺⾼⾎圧症と向き合い、再び保育の現場へ

伊⾖みどりさん(群⾺県)

2015年に肺⾼⾎圧症のうちの⼀つ、「特発性肺動脈性肺⾼⾎圧症」の診断を受ける。

⼊退院を繰り返すも復職を叶え、⾃⾝の経験を他の患者さんのために

最初の異変は診断の2年前、保育⼠として⼦どもたちと遊んでいるときに息切れや異常な発汗を感じるようになった。やがて緩やかな坂でも息切れを感じるようになり、⾷欲も低下し徐々に⾷事が取れなくなる。消化器内科を受診し検査を繰り返すものの原因を特定できず、更年期障害の診断を受けた。

その後、症状の急激な悪化で救急搬送され、肺⾼⾎圧症の疑いで専⾨病院に転院。転院先で内服薬の治療を開始した⽮先に意識不明となり、「特発性肺動脈性肺⾼⾎圧症」の確定診断を受けカテーテル治療を開始した。その後、急性⼼不全やカテーテル感染による複数回の⼊院を経て、現在はカテーテル治療を離脱。内服薬と吸⼊薬による治療を続けながら診断後に⼀度は退職した保育⼠の仕事に復職し、患者会の運営や難病ピア・サポーターの活動、趣味を楽しんでいる。

取材⽇:2025年3⽉2⽇

肺⾼⾎圧症と診断され、⼤好きだった保育の仕事を続けることが難しくなった伊⾖さん。突然の病に⼾惑いながらも、医療チームや周囲の⽀えを受けて、病気と正⾯から向き合い治療を続けてきました。そして困難をひとつずつ乗り越えるなかで、⾃⾝に合った治療に出会い、再び⼦どもたちの笑顔に囲まれる⽇々を取り戻しています。今回、発症から治療、そして職場復帰への道のりについて、伊⾖さんの貴重な経験をうかがいました。

後編では、複数回の⼊院を経て新しい治療にチャレンジし復職を叶えた経緯と、ご⾃⾝の経験を他の患者さんに活かすために⾏っている活動についてご紹介します。

⽬に⾒えない病気を抱えての再就職: 病気の深い理解とそれを伝えるスキルが求められることに気づく

肺⾼⾎圧症と診断されたとき、主治医から「もう保育⼠は続けられない」と告げられ、泣く泣く退職しました。その後、治療を始めて1年ほど経つと体調が安定してきたため、もう⼀度働きたいと思い、主治医に相談したところ「事務職なら可能」とのことでした。そこで、まずは職業訓練でパソコンの資格を取得し、そのスキルを⽣かして就職活動を始めました。しかし、企業の担当者にとって「肺⾼⾎圧症」は聞き慣れない病気であることも影響しているのか、⾯接までは進めても、なかなか採⽤にはつながりませんでした。何社受けても不採⽤が続き、肺⾼⾎圧症のような⽬に⾒えない病気を抱えての就職活動の難しさを痛感しました。

ちょうどその頃、⾃⾝の闘病の経験を活かして誰かの役に⽴ちたいと考え、難病ピア・サポーター※の勉強も始めました。難病ピア・サポーターの講座では就労⽀援に関する内容も含まれ、患者⾃⾝が病気の理解を深める重要性だけでなく、⾯接で効果的に伝える⽅法も学びました。たとえば、⼝頭で⼗分に説明できない場合は、書⾯を⽤いる⽅法も有効です。以前の私は⾯接官に病気のことを伝えてはいましたが、肺⾼⾎圧症が仕事にどう影響するのか、また働くうえで必要な配慮について⼗分に説明できていませんでした。

※ 難病ピア・サポーター:⾃⾝も難病を抱える当事者として、同じ病気や類似の症状を持つ患者を⽀援する役割を担う⼈のこと。専⾨的な研修を受けており、⾃らの経験を活かして精神的なサポートを⾏うほか、⽇常⽣活や就労に関する実践的なアドバイス、医療情報の共有などを通じて、患者とその家族が直⾯する困難に寄り添う。

カテーテル感染のつらい経験が新しい治療にチャレンジするきっかけに

その後、2022年の春に急性⼼不全で⼊院し、さらに夏にはカテーテル感染を起こして再⼊院しました。その翌年にもカテーテル感染が発⽣し、全⾝の⾎管炎を併発。「このまま命を落とすかもしれない」と覚悟するほどつらい時期でした。

しかし、この経験が主治医と今後の治療について話し合うきっかけとなり、新たに発売された吸⼊薬を試してみることになったのです。新しい治療に踏み出すことへの不安はありましたが、主治医は「この治療がうまくいかなくても、他にも選択肢がある」と、メリット・デメリットを丁寧に説明してくれました。また、私⾃⾝も治療に関する知識があったため、前向きな気持ちでチャレンジすることができました。

実際に吸⼊薬を使ってみると、それまでの治療とは異なり、肺がゴム⾵船のように膨らむ感覚があり、呼吸が格段に楽になりました。最初は内服薬や静注薬と併⽤しながら、徐々に吸⼊薬の回数を増やし、最終的にはカテーテル治療から離脱。吸⼊薬は私にとても合っていたようで、⽇常⽣活での酸素吸⼊の回数も⼤幅に減り、退院時には酸素なしで歩けるまでに回復しました。

もう⼀度、保育⼠の仕事に:復職までのステップ

吸⼊薬に切り替えて体調が安定したころから、再び就職を考えるようになります。難病相談⽀援センターへの相談に加え、主治医や訪問看護師、リハビリテーションを担当する理学療法⼠にも意⾒を聞いたところ、感染症に気をつければ復職は可能という判断でした。

私は闘病が始まってからも、「いつか⼦どもに関わる仕事に戻りたい」と周囲に話していたこともあり、それを聞いた⽅から「午後の時間帯の保育をやってみませんか」と声を掛けていただきました。⾯接に向けては、病気の説明書を作成し、伝え⽅の練習を重ねました。採⽤の連絡をいただいたときは、夢が叶ったような気持ちで胸がいっぱいになりました。

また、復職にあたっては、病気について職場に理解してもらうことが⼤切だと考え、説明書を作成して同僚に配布しました。最初は短時間勤務からのスタートでしたが、職場からの提案で、今は以前よりも少し勤務時間を延ばしています。復職してからは、⼦どもたちから「先⽣」と呼ばれることが本当に嬉しく、他の職員からも「先⽣が働いている姿はすごく楽しそう」と⾔われるなど、充実した⽇々を過ごしています。ただし、仕事を続けていくためには、病気につ

いて周囲に理解を求める努⼒も継続していく必要があります。たとえば体調がすぐれないときは無理をせず、きちんと申告して、治療の⾒通しを伝えるなど、周囲への配慮を⼼がけています。

⾃⾝の経験を他の患者さんのために

肺⾼⾎圧症と診断されてからの道のりを振り返ると、つらいことや⼤変な経験がたくさんありましたが、最初にカテーテルを⼊れた時の写真や症状の記録を⾒返すと「こんなに⼤変な闘病を頑張ってきたからこそ今がある」と誇らしくも思うのです。この闘病⽣活の背景には、主治医や看護師さん、共に肺⾼⾎圧症と闘う仲間など数多くの出会いがあり、彼らの存在がとても励みになりました。

そうしたなかで、⾃⾝の経験を他の患者さんの⽣活や治療に活かし、肺⾼⾎圧症の患者さんがより良い⼈⽣を歩む助けになりたいと、群⾺県初の肺⾼⾎圧症患者会として⽴ち上げた「よつ葉の会」の活動などにも⼒を⼊れてきました。たとえば、私の再就職の体験談やハローワークに配置されている「難病患者就職サポーター」の存在を伝えることで、他の患者さんの就職活動の道しるべになれば良いなと考えています。

また、私はぐんま難病ピア・サポーターの2期⽣でもあり、さまざまな病気に⽴ち向かう仲間との絆も⼤きな⽀えになっています。コロナ禍で⼀時中断していたピア・サポーター活動も、現在、再開に向けた準備が進んでおり、これまでの経験を活かした⽀援ができることを楽しみにしています。

わからないことが「わからない」から抜け出そう〜⾃ら学び、わからないことは主治医へ

肺⾼⾎圧症と診断された際、医師から病気や治療について説明を受けますが、専⾨⽤語も多く、最初は理解するのが難しいかもしれません。私⾃⾝も診断されたばかりのころに、先輩患者さんから「わからないことがあったら聞いてね」と声をかけてもらったものの、「何がわからないのかが、わからない」という状態で⼾惑ったのを覚えています。

こうした状況を乗り越えるためには、やはり病気や治療について学ぶことが不可⽋です。まずは、⾃分が服⽤している薬が体のどの部分に作⽤し、どのような効果が得られるのかを理解することから始めてみましょう。製薬会社が提供する肺⾼⾎圧症の情報サイトなどは、専⾨的な内容をわかりやすく解説しているため、とても役に⽴ちます。

そして、わからない部分がわかったら、遠慮せずに主治医に尋ねてみてください。そうしたやりとりを重ねていくことで、主治医との信頼関係も深まり、より適切な治療を受けることにつながります。さらに、⽇常⽣活や就学・就職に関する困りごとは、地域の難病相談⽀援センターで専⾨の相談員にアドバイスを求めることも可能です。また、地域の肺⾼⾎圧症の患者会に参加し、同じ病気の患者さんやそのご家族と情報交換をすることも、療養⽣活送るうえで⼤きな助けになると思います。

⽬次

⼊退院を繰り返すも復職を叶え、⾃⾝の経験を他の患者さんのために