CTEPHの検査

監修:福本 義弘 先⽣ 久留⽶⼤学 医学部 内科学講座 ⼼臓・⾎管内科部⾨ 主任教授

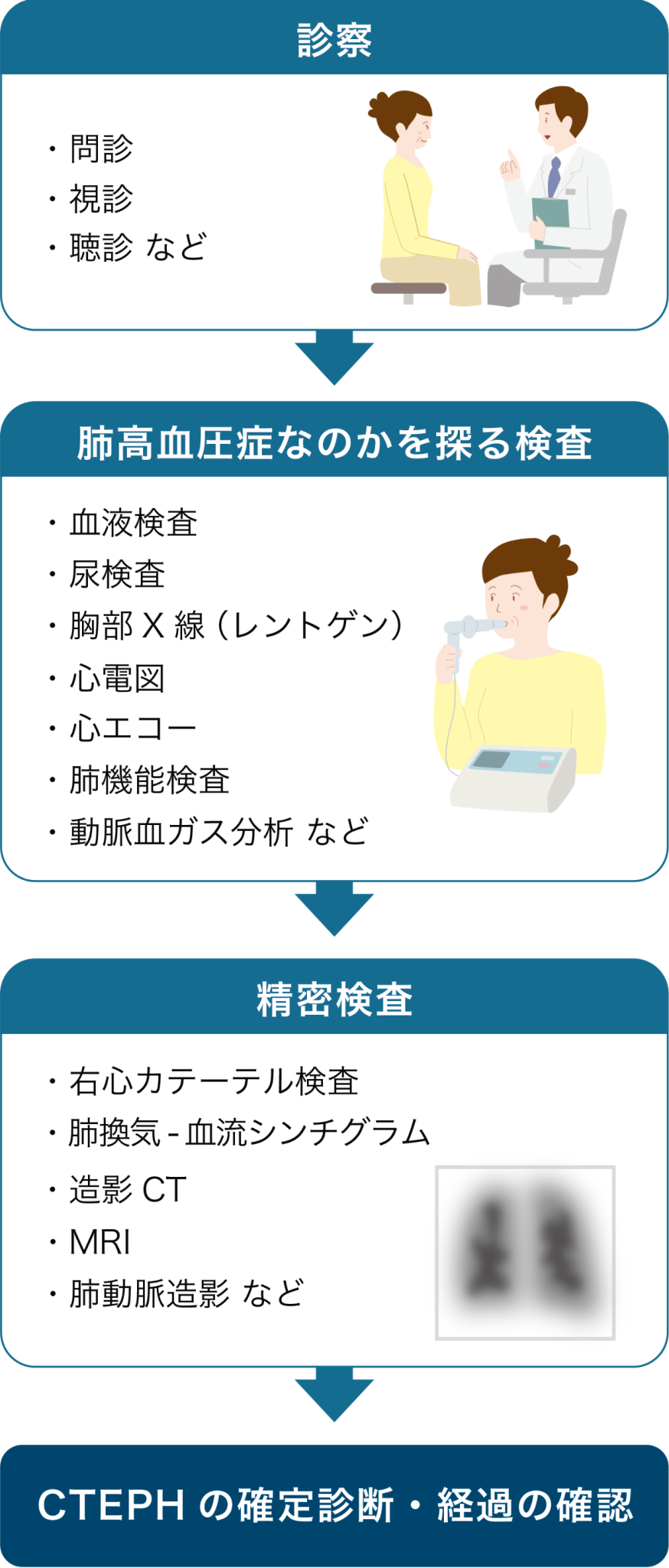

診察から始まり、詳しい検査に進み診断を確定します。

検査の流れ

CTEPH[chronic thromboembolic pulmonary hypertension:慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症(まんせいけっせんそくせんせいはいこうけつあつしょう)]と診断されるまでには、上図のような流れで、いくつかの検査が⾏われます。

また、CTEPHと診断された後も、治療⽅針の検討や経過の確認のため、同様の検査を繰り返し⾏うことがあります。

STEP1 診察

CTEPHの患者さんは息切れをきっかけに受診することが多く、まずは、息切れを含む現在の症状や今までの経過を医師が問診します。肺や⼼臓の⾳を聞いたり、⼿や脚、顔のむくみなどから、体を動かしたとき(階段を上ったり、重いものを持ったりしたとき)の息切れが、他の病気が原因ではなく、肺⾼⾎圧症によるものかを検討します。

STEP2 肺⾼⾎圧症かどうかを探る検査

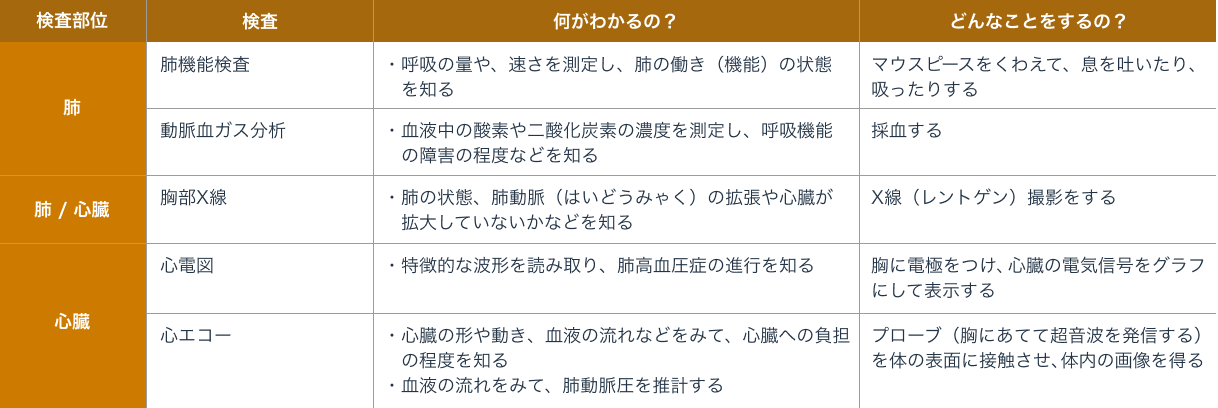

診察で肺高血圧症が疑われると、一般的な血液検査や尿検査の他に、おもに以下の表のような検査を行って、肺高血圧症かどうかを確認します。

上記、画像の右側が見切れている場合は、右にスクロールをすると続きを見ることができます。

STEP3 確定診断のためのさらに詳しい検査

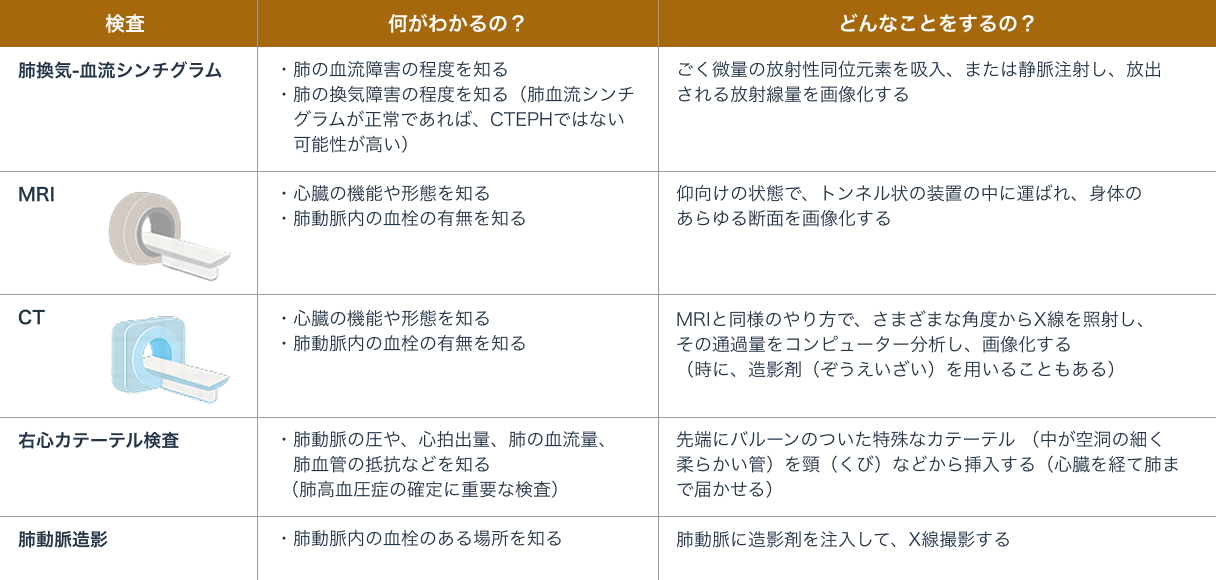

STEP2の検査で強く肺⾼⾎圧症が疑われる場合、以下の表に⽰す精密検査を⾏い原因を確認します。

なお、⾎液検査は、肺⾼⾎圧症の原因となる疾患の有無だけでなく、右⼼不全(うしんふぜん)の進⾏の程度や、肝機能の異常などがわかるため、適宜⾏われます。

上記、画像の右側が見切れている場合は、右にスクロールをすると続きを見ることができます。

STEP4 CTEPHの確定診断

3ヵ月以上の抗凝固療法を行ったうえで、これらの検査結果から総合的に判断し、CTEPHと確定診断します。また、精密検査の結果は治療方針の判定にも使われます。

監修:福本 義弘 先⽣

久留⽶⼤学 医学部 内科学講座 ⼼臓・⾎管内科部⾨ 主任教授

医学博士。九州大学医学部卒業後、循環器内科を専門に研究と臨床に従事。九州大学、ハーバード大学での経験を経て、東北大学で本格的に肺高血圧診療に携わる。現在は久留米大学で心臓・血管内科の主任教授として、肺高血圧診療を含めた循環器診療を行っている。また、久留米大学循環器病研究所の所長も兼任。日本循環器学会認定循環器専門医として、患者の健康を守るための診療と啓発活動に注力している。

⽬次

① 診察

② 肺⾼⾎圧症かどうかを探る検査

③ 確定診断のためのさらに詳しい検査

④ CTEPHの確定診断