CTEPHの治療

監修:福本 義弘 先⽣ 久留⽶⼤学 医学部 内科学講座 ⼼臓・⾎管内科部⾨ 主任教授

治療法は、外科治療(⼿術)やカテーテル治療、薬物療法から病状に合わせて選択されます。

外科治療:肺動脈⾎栓内膜摘除術(PEA)

肺動脈の⾎栓を取り除く⽅法

循環器病の診断と治療に関するガイドライン(2008年度合同研究班報告)

肺⾎栓塞栓症および深部静脈⾎栓症の診断、治療、予防に関するガイドライン(2009年改訂版)より改変

肺動脈⾎栓内膜摘除術(はいどうみゃくけっせんないまくてきじょじゅつ)(PEA:pulmonary endarterectomy)は、肺動脈の圧(肺動脈圧)が⾼まる原因である肺の⾎管内の⾎栓を取り除くための⼿術です。特定の医療機関でのみ⾏われ、合併症や年齢、⾎栓や塞栓のある場所やその程度を考慮して⼿術を⾏うべきかどうか検討されます。⼿術後に肺⾼⾎圧症が残ったり、再発したりする場合もあり、その場合はカテーテル治療や薬物治療が検討されます。

PEAの標準的な⽅法では、胸の中央部に縦にメスを⼊れます。この時、体温を下げて冬眠状態にし、⼈⼯⼼肺という⼼臓や肺と同じ動きをする⼈⼯装置を代⽤に使いながら、⼼臓への⾎液の流れを⼀時的に⽌めて、肺動脈を切開します。 肺動脈の⾎栓は、図1のように内膜(ないまく)と⼀緒に少しずつはがし、取り除きます。

この他の外科治療として重症の場合に肺移植が検討されることがあります。

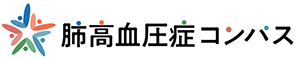

カテーテル治療:バルーン肺動脈拡張術(BPA)

カテーテル治療(BPA、 PTPA)の⽅法

⼿術(PEA)ができない場合には、バルーン肺動脈拡張術(BPA:balloon pulmonary angioplasty)、または経⽪経管的肺動脈拡張術(PTPA:percutaneous transluminal pulmonary angioplasty)と呼ばれるカテーテル(中が空洞の細く柔らかい管)治療が⾏われます。

⽅法はいくつかありますが、BPAの場合、先端に⾵船のように膨らむバルーンがついた特殊なカテーテルを、頸(くび)や腕、脚などの太い⾎管から挿⼊し、⾎栓のある場所でバルーンを広げて、⾎液の流れを確保します(上図)。これも、⼿術と同様に、熟練した技術を持つ医師が配置された特定の医療機関でのみ⾏われています。

薬物療法などの内科治療

CTEPHの薬物療法には、抗凝固(こうぎょうこ)薬、肺⾎管拡張薬、右⼼不全に対する治療薬などが⽤いられ、患者さんの個々の症状に合わせて数種類の薬を組み合せて使⽤することもあります。

また、補助的な治療として酸素療法があります。内科治療は、外科治療やカテーテル治療と組み合せて選択される場合もあります。

薬物療法

-

抗凝固薬

⾎液を固まりにくくし、⾎栓を予防する薬(ビタミンK拮抗薬など) -

肺⾎管拡張薬

肺⾎管を広げ、⾎管の圧を下げて、肺と⼼臓の負担を減らす薬 -

右⼼不全の治療薬

尿量を増やして⾎液量を減らすことで、⼼臓の負担を軽くする利尿薬や、⼼臓の収縮⼒を⾼めるための強⼼薬など

薬物療法以外の治療

-

酸素療法

肺⾼⾎圧症が進⾏すると、⾎液の流れが悪くなり、⾎液中の酸素濃度が低下します。また、⾎液中の酸素濃度が低下した状態は、CTEPHをさらに悪化させ、息切れや呼吸困難の原因となります。そのため、⼀部の患者さんでは、⾃宅で酸素吸⼊を継続的に⾏う在宅酸素療法(HOT:home oxygen therapy)を⾏う場合があります。

主治医とのコミュニケーションについて

〜SDMの重要性〜

※ SDM:共有意思決定

CTEPHの治療では、主治医・看護師・薬剤師とともによく話し合い、あなたにとって最適な治療を進めてくことが大切です。

SDM(Shared Decision Making:シェアード・ディシジョン・メイキング)とは?

患者さんと医療従事者がお互いに情報共有をしながら、⼀緒に治療⽅針を決めていく⼿法で、⽇本語では「共有意思決定」などと呼ばれています。SDMでは、患者さんと医療従事者がお互いに何を重要かと考えているかを理解するために、⼗分なコミュニケーションが必要とされます。

SDMにおける情報共有

主治医が情報を伝えるだけでなく、あなた⾃⾝も⽣活習慣や考え⽅、治療の⽬標、症状の変化を共有することが⼤切です。治療することで叶えたいこと、実現させたいことを主治医に共有し話し合うことは、あなたにとって最適な治療法の選択につながります。

治療薬についてもっと知りたい

前も質問したけど、よくわからなかった

もっと趣味を楽しみたい

もっと仕事をしたい

最近、症状に変化を感じるけど、どうしたら良い?

監修:福本 義弘 先⽣

久留⽶⼤学 医学部 内科学講座 ⼼臓・⾎管内科部⾨ 主任教授

医学博士。九州大学医学部卒業後、循環器内科を専門に研究と臨床に従事。九州大学、ハーバード大学での経験を経て、東北大学で本格的に肺高血圧診療に携わる。現在は久留米大学で心臓・血管内科の主任教授として、肺高血圧診療を含めた循環器診療を行っている。また、久留米大学循環器病研究所の所長も兼任。日本循環器学会認定循環器専門医として、患者の健康を守るための診療と啓発活動に注力している。

⽬次