CTEPHとは?

監修:福本 義弘 先⽣ 久留⽶⼤学 医学部 内科学講座 ⼼臓・⾎管内科部⾨ 主任教授

CTEPHとは?

「肺動脈性肺高血圧症(CTEPH)」は、肺の血管に古い血のかたまり(血栓)が残っていることが原因で「肺動脈」にかかる圧が高くなる病気です。

CTEPHは、慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症(まんせいけっせんそくせんせいはいこうけつあつしょう)

(chronicthromboembolic pulmonary hypertension)の略称で、「シーテフ」と呼ばれています。名前からは想像しにくいかもしれませんが、CTEPHは、“肺と⼼臓の病気”で、⽣活習慣病の⾼⾎圧とは異なります。

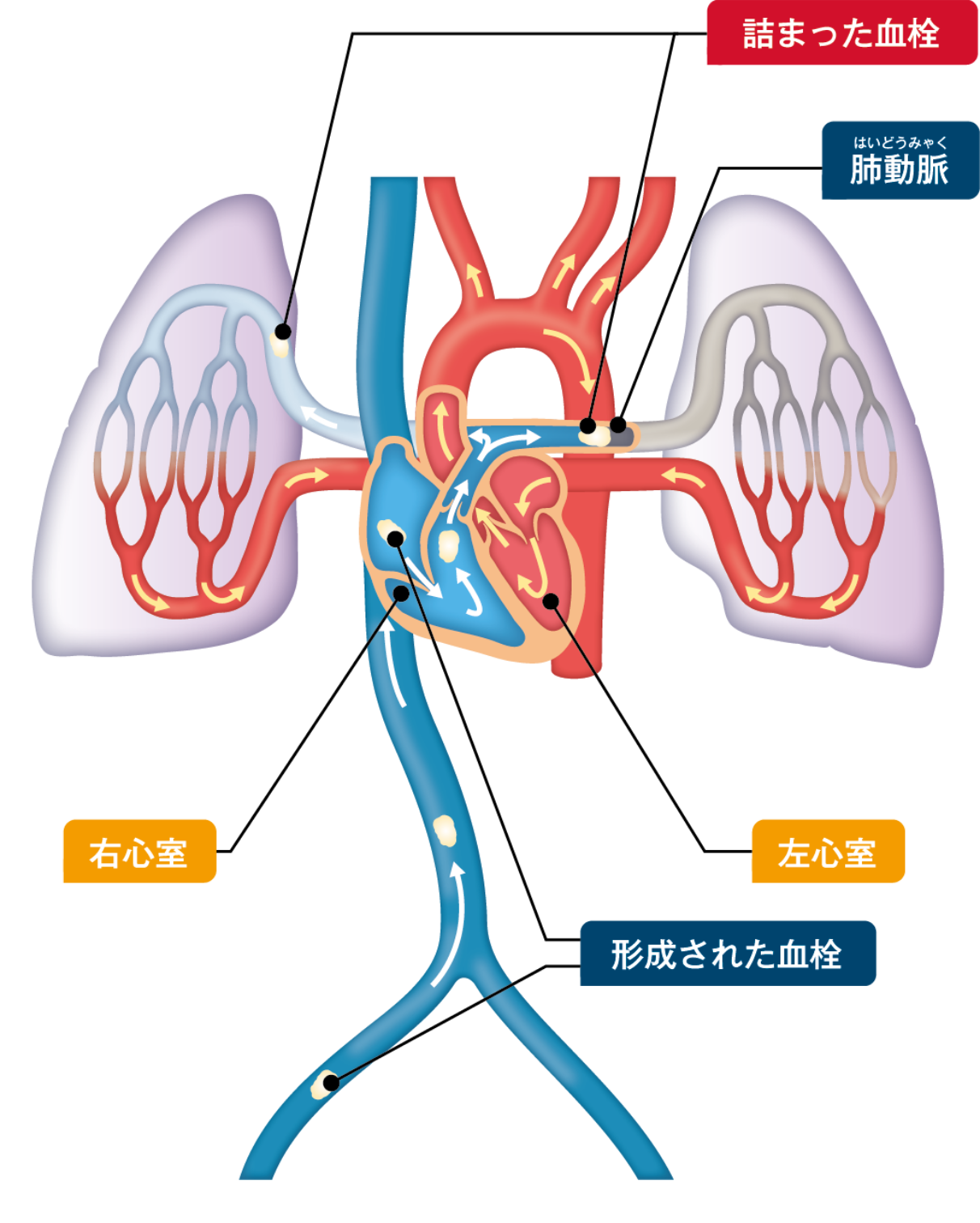

CTEPHでは、肺の⾎管の内側に⾎のかたまり(⾎栓)が詰まり、⾎液が流れにくくなって、肺動脈(はいどうみゃく)にかかる圧(肺動脈圧)が⾼まります。肺と⼼臓の⾎液の流れが悪くなるので、息苦しさや⾝体のだるさ、胸の痛みなどさまざまな症状があらわれます。

CTEPHは肺⾼⾎圧症(PH)の1つで、第1群〜第5群に分類されるPHのうち、第4群に分類されます。

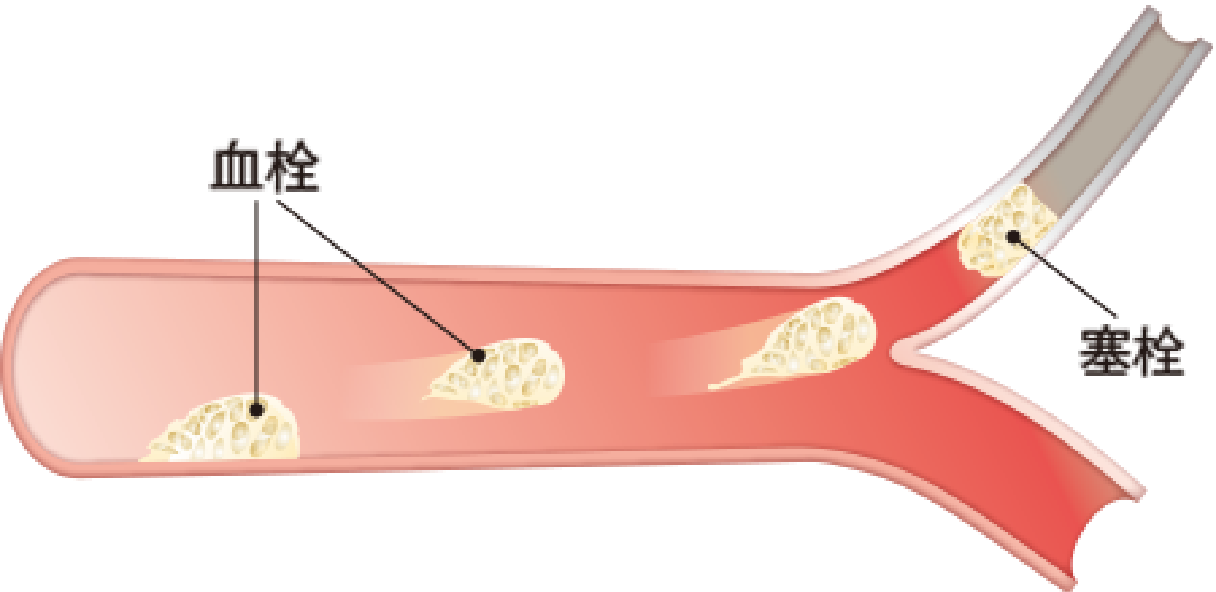

⾎栓と塞栓

CTEPHは、⾎栓によって肺の⾎管が詰まることから始まります。通常、血管内では血液は固まりませんが、血液が血管外に出ると、固まる性質があり、怪我をしてもその部分の⾎液がすぐに固まり[凝固(ぎょうこ)といいます]、出⾎を⽌めることができます。ところが、何らかの異常によって、⾎管の内部に⾎のかたまりができることがあります。これが⾎栓です。 その⾎栓が、⾎管からはがれて⾎液の流れに乗り、その先の別の⾎管に詰まってしまうことを塞栓といいます。

通常は、こうした⾎栓は⾝体の⾃然なはたらきによって溶かされますが、⾎栓が何度も繰り返し詰まったり、溶け⽅が不⼗分であったりすると、こびりついた⾎栓が固くはがれにくくなり、器質化と呼ばれる溶けにくい状態になります。

肺の⾎管に⾎栓が詰まるメカニズム

CTEPHの多くは、腕や脚などの太い静脈にできた⾎栓が、⾎流に乗って⼼臓に達し、さらに⼼臓から肺へ運ばれると考えられています。この⾎栓が溶けずに残り、肺の⾎管の内部を狭くしたり、ふさいだりすることで⾎液の流れが悪くなります。肺の⾎管の⾎液が流れにくくなると、肺動脈圧の上昇、すなわち肺⾼⾎圧症につながります。

CTEPHの原因

CTEPHがなぜ起こるのか、その原因は詳しくはわかっていないのが現状です。突然、呼吸困難やショックなどを起こす急性肺⾎栓塞栓症※の患者さんが、CTEPHに移⾏[反復型(はんぷくがた)といいます]したり、明らかな症状がないままCTEPHになる[潜伏型(せんぷくがた)といいます]場合も多くあります。

また、⾎栓ができやすい病気には、⾎液が固まりやすくなる⾎液凝固異常(けつえきぎょうこいじょう)や⼼臓病、悪性腫瘍(あくせいしゅよう、がん)などがありますが、CTEPHの患者さんは、こうした病気を持たない⼈が少なくありません。 ⾎栓を溶かす⾝体機能の低下や、何らかの遺伝⼦が関わっている可能性もあります。 CTEPHは、現在さまざまな研究が続けられており、今後、解明が進むと期待されています。

※静脈などでできた血栓が血液に流され、肺の血管に詰まる疾患。一般にエコノミー症候群ともいわれる。

監修:福本 義弘 先⽣

久留⽶⼤学 医学部 内科学講座 ⼼臓・⾎管内科部⾨ 主任教授

医学博士。九州大学医学部卒業後、循環器内科を専門に研究と臨床に従事。九州大学、ハーバード大学での経験を経て、東北大学で本格的に肺高血圧診療に携わる。現在は久留米大学で心臓・血管内科の主任教授として、肺高血圧診療を含めた循環器診療を行っている。また、久留米大学循環器病研究所の所長も兼任。日本循環器学会認定循環器専門医として、患者の健康を守るための診療と啓発活動に注力している。

⽬次