医療費助成制度と申請⽅法

監修:福本 義弘 先⽣ 久留⽶⼤学 医学部 内科学講座 ⼼臓・⾎管内科部⾨ 主任教授

PAHおよびCTEPH患者さんは、公的な助成制度を利⽤することで医療費の負担を軽減できる可能性があります。

難病医療費助成制度/⼩児慢性特定疾病医療費助成制度

肺動脈性肺⾼⾎圧症(Pulmonary Arterial Hypertension:PAH)および慢性⾎栓塞栓性肺⾼⾎圧症(Chronic Thromboembolic Pulmonary Hypertension: CTEPH)は、厚⽣労働省により「指定難病」に指定されており、成⼈の患者さんは⼀定の基準を満たす場合に「難病医療費助成制度」の対象となります。また、⼩児(18歳未満)の肺⾼⾎圧症(Pulmonary Hypertension:PH)は「⼩児慢性特定疾病医療費助成制度」の対象となります。

難病医療費助成制度または⼩児慢性特定疾病医療費助成制度を利⽤すると、PAHまたはCTEPHの治療で指定医療機関※1を受診したときに窓⼝での負担が原則2割(後期⾼齢者は1割)となり、⾃⼰負担上限額を超える分は⽀払いが不要になります。

※1 都道府県・指定都市から指定を受けた病院・診療所、薬局、訪問看護ステーションなど

指定難病とは

指定難病とは

難病法(難病の患者に対する医療等に関する法律)で定められた難病のうち、⼀定の条件を満たす場合に指定難病とされ、病気の重症度が⼀定以上の場合に医療費助成の対象となります。

難病

発症の機構が明らかではない、治療⽅法が確⽴していない、⻑期の療養を必要とする、希少な疾病

指定難病(医療費助成の対象)

・患者数が⼈⼝の0.1%程度に達しない

・客観的な診断基準(⼜はそれに準ずるもの)が確⽴している

厚⽣労働省「指定難病の検討について(令和5年12⽉27⽇)」を参考に作成

https://www.mhlw.go.jp/content/10905000/001184070.pdf(2025年8⽉閲覧)

⼩児慢性特定疾病とは

⼩児慢性特定疾病とは

18歳未満の児童を対象とし※2 、以下の定義を満たす場合に⼩児慢性特定疾病と定められています。

⼩児慢性特定疾病の定義

・慢性に経過する疾病であること

・⽣命を⻑期に脅かす疾病であること

・症状や治療が⻑期にわたって⽣活の質を低下させる疾病であること

・⻑期にわたって⾼額な医療費の負担が続く疾病であること

※2 18歳到達時点で対象になっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合には、20歳未満の者も対象とします。

⼩児慢性特定疾病情報センター「概要」

https://www.shouman.jp/assist/outline(2025年8⽉閲覧)

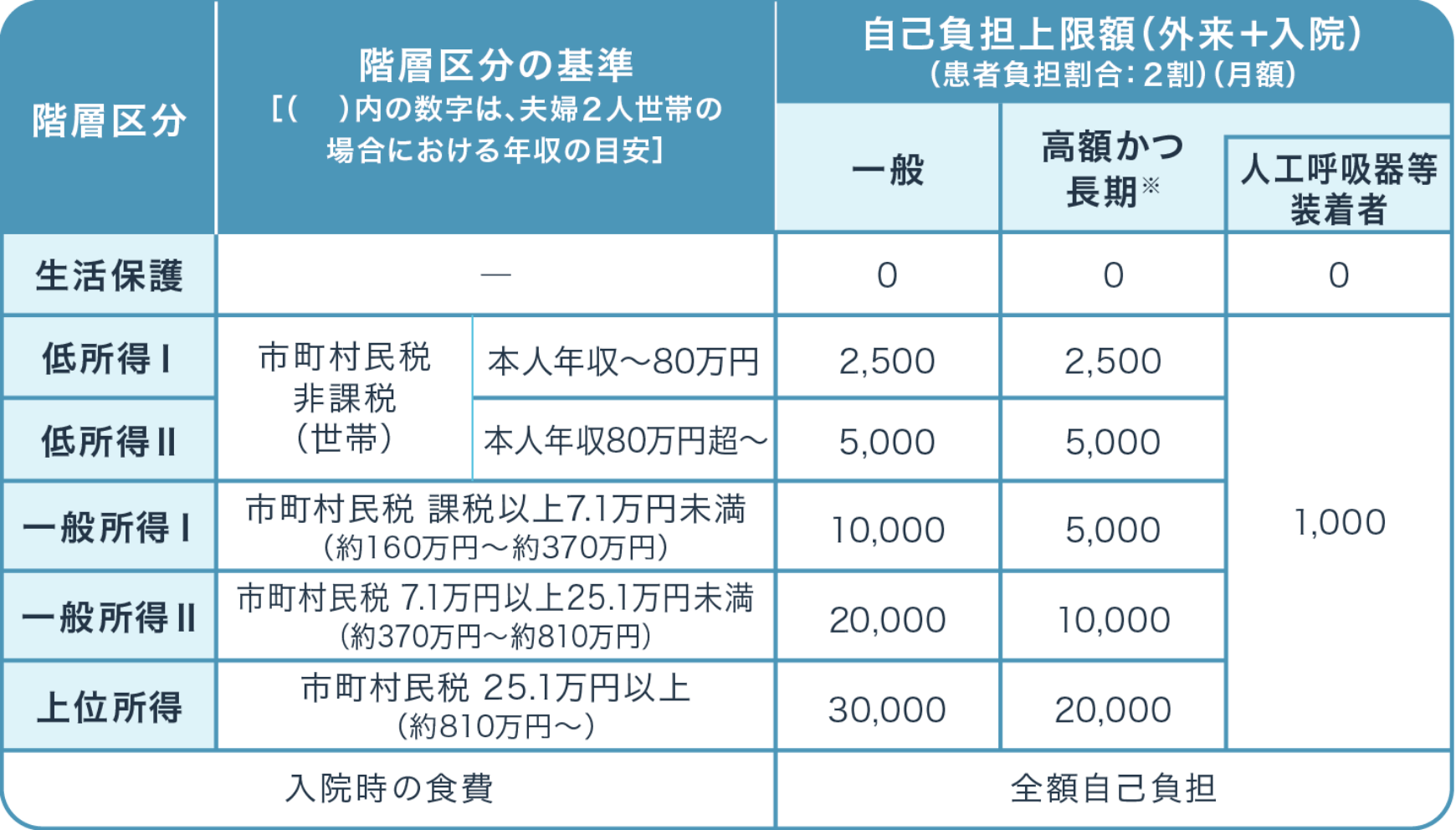

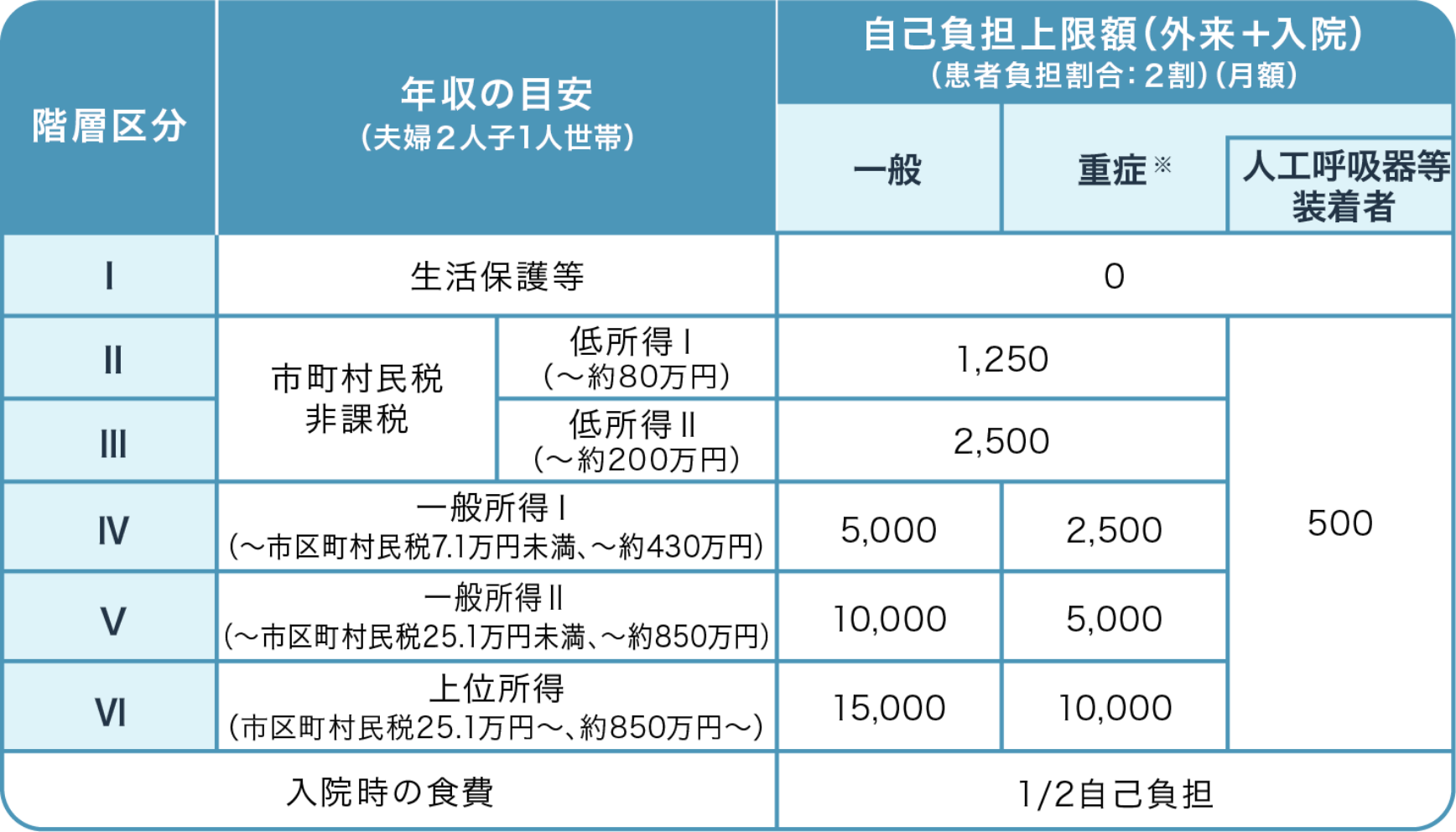

⾃⼰負担上限額

⾃⼰負担上限額

※「⾼額かつ⻑期」とは、⽉ごとの医療費総額が5万円を超える⽉が年間6回以上ある者(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の⾃⼰負担が1万円を超える⽉が年間6回以上)

難病情報センターホームページより作成

https://www.nanbyou.or.jp/entry/5460(2025年8⽉閲覧)

※重症:①⾼額な医療費が⻑期的に継続する者(医療費総額が5万円/⽉(例えば医療保険の2割負担の場合、医療費の⾃⼰負担が1万円/⽉)を超える⽉が年間6回以上ある場合)、②現⾏の重症患者基準に適合するもの、のいずれかに該当。

⼩児慢性特定疾病情報センター「⼩児慢性特定疾病の医療費助成に係る⾃⼰負担上限額」

https://www.shouman.jp/assist/expenses(2025年8⽉閲覧)

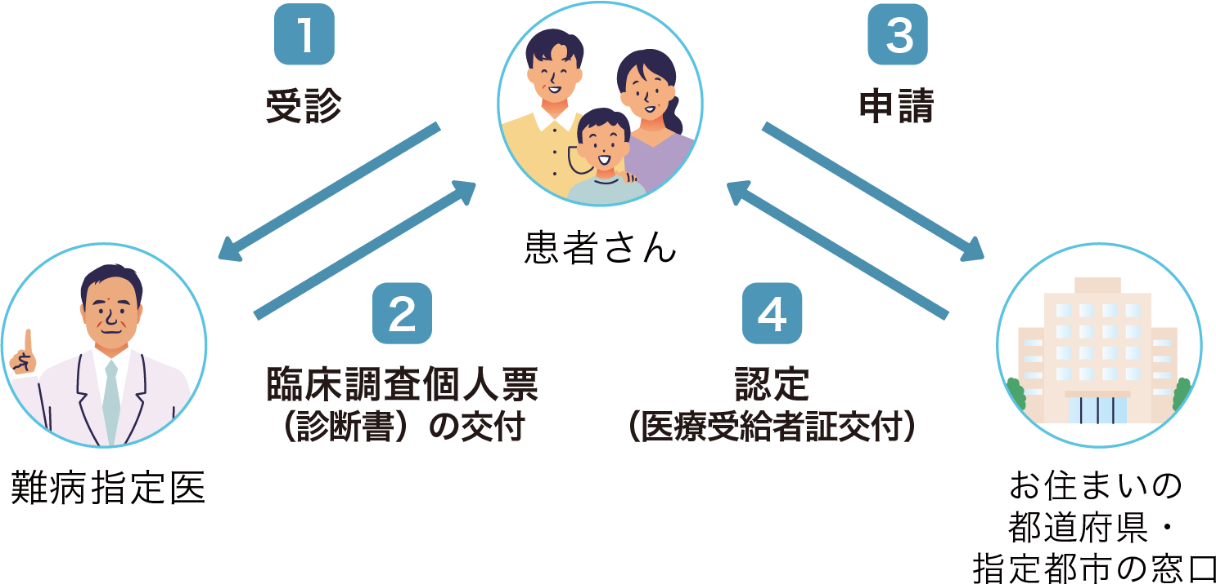

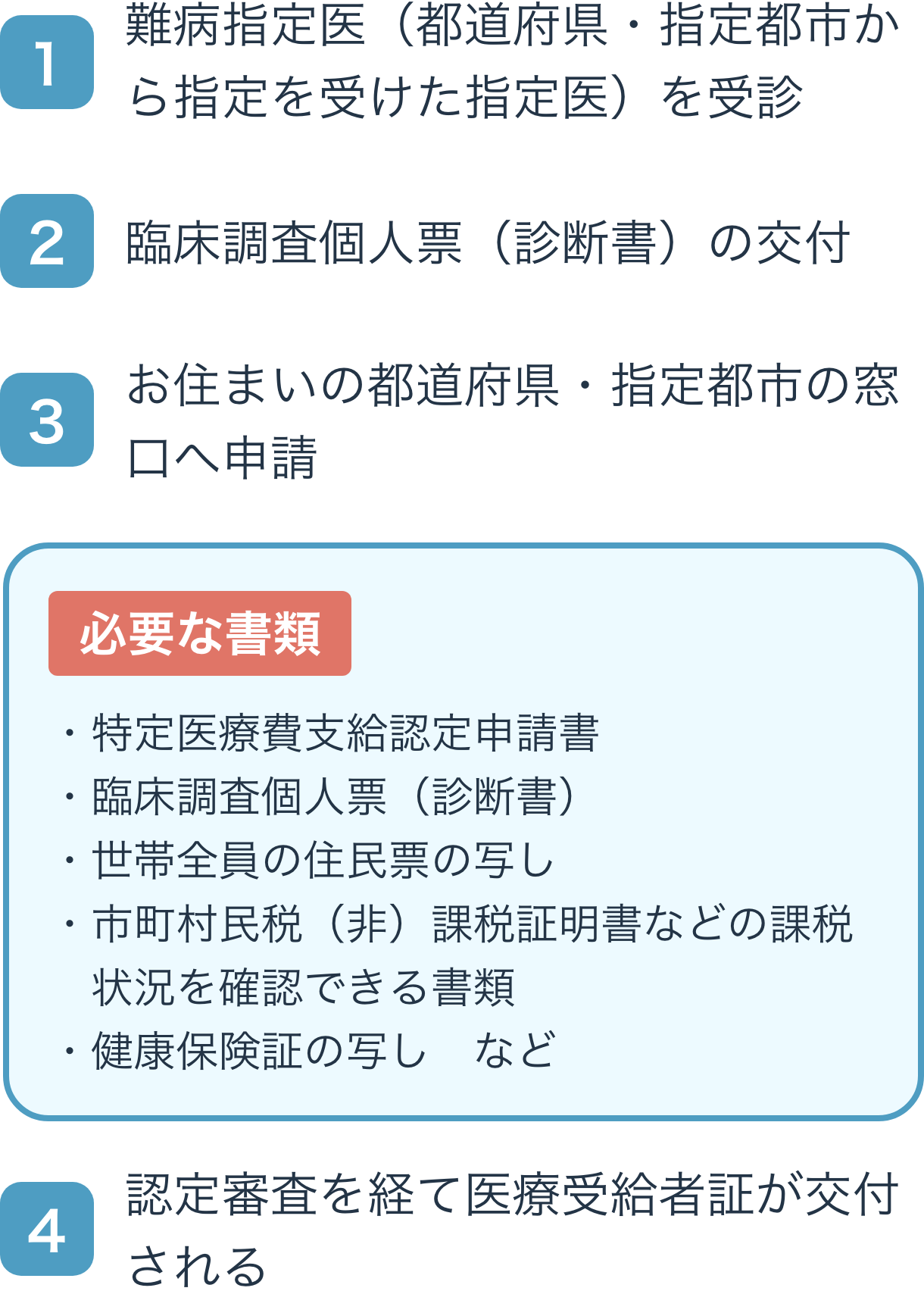

申請⽅法

申請⽅法

医療費の助成を受けるためには、医療受給者証の申請が必要です。有効期限は原則1年以内で、1年ごとに更新する必要があります。

申請から認定までの流れ

厚⽣労働省:医療費助成制度周知⽤資料

https://www.mhlw.go.jp/content/001438374.pdf(2025年8⽉閲覧)を参考に作成

医療費助成のより詳細な情報や相談・申請については、現在お住まいの都道府県・指定都市の相談窓⼝(保健所等)にお問い合わせください。

⾝体障害者⼿帳

⾝体障害者⼿帳

⽇常⽣活に制限があり認定基準に該当する患者さんは、申請によって⾝体障害者⼿帳が交付され、下記のようなサポートを受けることができる可能性があります(⾃治体によって異なります)。

医療費負担の軽減

税⾦の軽減

企業・団体等の障害者枠での就労⽀援

バリアフリー等のリフォームにかかる費⽤の助成

補装具(⾞いすなど)の助成

公共交通機関の割引

⾝体障害者⼿帳のより詳細な情報や相談・申請については、現在お住まいの障害福祉担当窓⼝にお問い合わせください。

監修:福本 義弘 先⽣

久留⽶⼤学 医学部 内科学講座 ⼼臓・⾎管内科部⾨ 主任教授

医学博士。九州大学医学部卒業後、循環器内科を専門に研究と臨床に従事。九州大学、ハーバード大学での経験を経て、東北大学で本格的に肺高血圧診療に携わる。現在は久留米大学で心臓・血管内科の主任教授として、肺高血圧診療を含めた循環器診療を行っている。また、久留米大学循環器病研究所の所長も兼任。日本循環器学会認定循環器専門医として、患者の健康を守るための診療と啓発活動に注力している。

⽬次

難病医療費助成制度/⼩児慢性特定疾病医療費助成制度